| প্রকাশ: ১২:০০:০০ AM, বুধবার, ফেব্রুয়ারী ১২, ২০২০ | |

একটি দেশে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং অর্থনীতির জন্য বনসম্পদের গুরুত্বের কথা সবাই আমরা কমবেশি জানি। একটি দেশের কতটুকু বনসম্পদ থাকা দরকার, সে ব্যাপারেও একটি পরিসংখ্যানের কথা আমরা জানি এবং তা হলো মোট ভূমির ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। এখন আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকাই। আমাদের দেশে বনসম্পদের পরিমাণ কতটুকু? সঠিক পরিসংখ্যান বোধ করি কেউই দিতে পারবেন না। তবে বিভিন্ন সূত্রে আমরা যে তথ্য পাই এবং খালি চোখে যা দেখছি, তাতে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ না হয়ে উপায় নেই। বন বিভাগের সর্বশেষ দেওয়া তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে বনভূমি দেশের মোট ভূমির প্রায় ১৪ শতাংশ। ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন বন আইন পাকাপোক্ত করে তৈরি করে তখন এরকম একটি পরিসংখ্যানই তৈরি হয়েছিল। বন বিভাগ এখন বলছে, তারা বর্তমানে দেশের ১০ দশমিক ৩০ শতাংশ বা ১ দশমিক ৫২ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি নিয়ন্ত্রণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে পাহাড়ি বন, সমতল ভূমির বন, সুন্দরবন, উপকূলে তৈরি করা বন, সামাজিক বনায়নের আওতায় তৈরি করা বন এবং চা ও রাবার বাগানে সৃষ্ট বন। এসব বন প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত যেমন সংরক্ষিত বন, রক্ষিত বন, ব্যক্তিমালিকানাধীন বন এবং অশ্রেণিভুক্ত বন। অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনের অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও সুন্দরবন।

সরকারি বন বিভাগ আমাদের যে পরিসংখ্যান দিচ্ছে তা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা দরকার। কারণ সরকারি পরিসংখ্যানের মধ্যে ফাঁকি তো আছেই, তার ওপর তৈরি করা ‘সামাজিক’ ও ‘শিল্প’ বন আদৌ বন কি না সে ব্যাপারেও অন্তত কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা পেতে শুরু করেছি।

পরিসংখ্যানের ফাঁকি বোঝার জন্য বাংলাদেশ ট্রপিক্যাল ফরেস্ট্রি কনভারসেশন ফান্ডের দেওয়া বাংলাদেশের বন সম্পর্কে চমকপ্রদ একটি বর্ণনায় আমরা নজর দিতে পারি। বিটিএফসিএফ বাংলাদেশ ও মার্কিন সরকারের একটি চুক্তির ফল। মার্কিন সরকারের বাংলাদেশের ঋণের ওপর যে সুদ জমছে, তার খানিকটা ছাড় দিয়ে একটি তহবিল তৈরি করছে। এই তহবিলই বিটিএফসিএফ। খুব শিগগিরই আরণ্যক নামে একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে এই তহবিল বিলি-বণ্টন করতে। এ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকবে মার্কিন এবং বাংলাদেশ সরকারের হাতে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের অবশিষ্ট বন এবং বননির্ভর জীববৈচিত্র্যের জন্য সুরক্ষা তৈরি।

আরণ্যক নামে প্রতিষ্ঠানটি গঠনের প্রক্রিয়ায় চারদিকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে উপদেষ্টারা বলেছেন, ‘বাংলাদেশের বননির্ভর জীববৈচিত্র্য এরই মধ্যে বিলীন হওয়ার আশঙ্কার মুখে। যা কিছু অবশিষ্ট আছে অল্পদিনের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। বনের প্রাণিসম্পদ পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য। খাদ্য, শিল্পের কাঁচামাল, শক্তি ও পরিবেশ সেবার একটা অংশ আসে বন থেকেই। শত প্রজাতির বৃক্ষরাজি বনে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যা প্রাকৃতিক বন টিকিয়ে রাখার অবস্থা তৈরি করে দেয়। সুন্দরবনের বাইরে শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আজ অবশিষ্ট আছে। যে অবস্থা চলছে, তা অব্যাহত থাকলে মাত্র ১০-১৫ বছরের মধ্যে তাও শেষ হয়ে যাবে। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সময় ও গুরুত্বের বিচারে এ অবস্থা রাত ১২টা বেজে ১৫ মিনিট।’

বাংলাদেশ সরকার এবং মার্কিন সরকারের নিয়োগ করা উপদেষ্টারা যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যে অমূলক নয়, তা মধুপুরে ১০ বছর আগে লাগানো বিদেশি প্রজাতির বন এলাকা ঘুরে এলেই যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সুন্দরবন বাদ দিলে সত্যিকার বন বলতে যা অবশিষ্ট থাকে তা সামান্য, হয়তোবা মাত্র কয়েকশ বর্গমাইল। সুন্দরবন এক জায়গায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লোনাপানির বন, যার প্রাণবৈচিত্র্য অবিশ্বাস্য। এক জায়গায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম লবণ পানির জঙ্গল মালয়েশিয়ায়, যা সুন্দরবনের মাত্র এক-দশমাংশ।

সুন্দরবন বাদে আমাদের সবচেয়ে বড় বন থাকার কথা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম, সিলেট এবং শালবন এলাকায়। কিন্তু এসব এলাকায় সত্যিই কি বন বিভাগের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে বন আছে? বিটিএফসিএফের কথা অনুসারে তা নেই। আমরা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে একটু দৃষ্টি দিই, তাতে আঁতকে না উঠে পারি না। বলতে গেলে প্রতিটি পাহাড়ই ন্যাড়া। কোথাও কোথাও পাহাড়গুলো একেবারে চেঁছে তার ওপর স্থাপন করা হয়েছে সেনাক্যাম্প। শত রকমের জীবজন্তু এবং বৃক্ষলতা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ ছিল অনন্য। সেই ‘রাজকীয় সৌন্দর্য’ আর নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি রাস্তায় চলতে গিয়ে এখন চোখে পড়ে সেগুন, রাবার এবং বিদেশি প্রজাতির গাছ যেমন আকাশিয়া, গাইন ইত্যাদি দিয়ে কাগজ শিল্পের কাঁচামাল তৈরির বাগান। সেগুন দামি গাছ; কিন্তু এটি দেশি প্রজাতির নয়। বার্মা থেকে আসা এ গাছটি যতই মূল্যবান হোক এবং আমাদের ঘরের শোভা বাড়াক তা পরিবেশের ধ্বংস সাধন করে। ব্রিটিশ শাসনামলে এ গাছটি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম লাগানো হয়। পাহাড়ের গায়ে বা সমতলে যেখানেই সেগুন লাগানো হয়েছে সেখানেই চরম মাটি ক্ষয় হয়েছে। সেগুন গাছের নিচে ছোট-বড় অন্য কোনো গাছই জন্মে না। বন্যপ্রাণীর জন্যও সেগুন গাছ মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঘ, হরিণ ও বানর বিলীন হওয়ার পেছনে সেগুন গাছের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সেগুনের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে রাবার চাষ এবং কর্ণফুলী পেপার মিলের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য পাল্পউড প্ল্যান্টেশন। এসব বনায়নেও আমদানি করা হয়েছে বিদেশি প্রজাতির গাছ। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চেহারাই আজ বদলে গেছে। আগেকার গর্জন, সিভিট, চান্দুল, চাম্পা, জারুল, চাপালিশ, কড়ই, শিমুল ইত্যাদি স্থানীয় প্রজাতির গাছ আজ চোখেই পড়ে না। আর বাঁশ? সে তো একসময় পাহাড়িদের দৈনন্দিন জীবনে সব কিছুতেই ছিল অপরিহার্য। ১৯৫৩ সাল থেকে কর্ণফুলী পেপার মিলে আসতে থাকে এ সম্পদটি। এক সময় মনে করা হতো, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ শুরু হয়েছে, কখনও শেষ হবে না। কিন্তু সে ধারণা যে সত্যি নয়, তা আজ প্রমাণিত হয়েছে। বাঁশের অভাব পূরণ করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামে চলছে ভিনদেশি গাছ দিয়ে পেপার মিলের কাঁচামাল তৈরির আয়োজন। এ আয়োজনের পেছনে আছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক এবং ম- ও কাগজ ব্যবসায়ীরা। এ আয়োজন যে স্থানীয় পরিবেশের বিপর্যয় ঘটবে তার আলামত সর্বত্র চোখে পড়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবেশ নিয়ে আলোচনায় এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আড়াল করে একতরফাভাবে দোষ চাপানো হয় জুমচাষ ও পাহাড়ি জুমচাষিদের ওপর। সন্দেহ নেই, জুম চাষের বিরতির সময় কমে যাওয়ায় এবং চাষের জমি নিয়ে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু জুমচাষ নিয়ে যে সমস্যা তার পেছনে জুমচাষি যতটা না দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী সামরিকায়ন, বাঙালি অভিবাসন, বিদেশি প্রজাতির গাছ দিয়ে বনায়ন, পেপার মিলের কাঁচামল সরবরাহ ইত্যাদি।

এবার খানিকটা দৃষ্টি দেওয়া যাক শালবন এলকার দিকে। বন বিভাগ যে পরিসংখ্যানই দিক না কেন, ঐতিহ্যবাহী শালবনের এখন সামান্যই অবশিষ্ট আছে। টাঙ্গাইল, ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে শত প্রজাতির বন্য পশুপাখি ও বৃক্ষ নিয়ে যে গহিন ঝরাপাতার শালবন ছিল তা আজ শুধু নামেই। শালবনে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ শাল গাছের পাশাপাশি আরও নানা মূল্যবান গাছ যেমন কড়ই, চম্বল, জাগিনি চক্র, কাইকা, সিধা, বাজনা, আমলকী, সোনালু, আজুলি, গাডিলা ইত্যাদি পাওয়া যেত। বড় বড় শাল এবং এসব গাছ আজ কদাচ চোখে পড়ে।

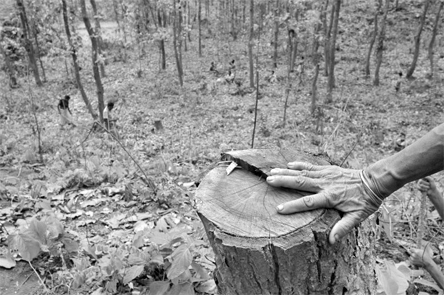

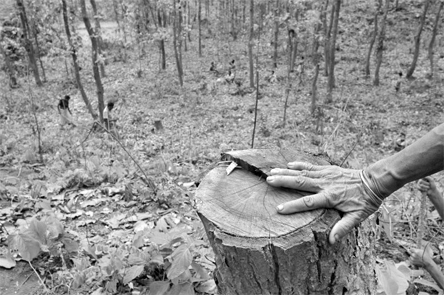

শালবন এলাকার চিত্র আজ বদলে গেছে অনেকটাই। টাঙ্গাইল ও ঢাকার শালবনের একটা বিরাট অংশ আনারস চাষিদের দখলে। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে বিপদটি ঘটে গেছে শালবন এলাকায়, তা হলো ইউক্যালিপটাস ও আকাশিয়ার মতো বিদেশি প্রজাতির গাছ দিয়ে বাণিজ্যিক বনায়ন এবং কোথাও কোথাও রাবার চাষ। এখন থেকে বছর দশেক আগে মধুপুর গড়াঞ্চল এবং অন্য শালবন এলাকার মানুষ প্রথম প্রত্যক্ষ করে বিদেশি প্রজাতির গাছ দিয়ে সরকারি বনায়ন কর্মসূচি। অনেক জায়গায়ই শালকপিস বা ছোট শাল গাছ কেটে লাগানো হয় বিদেশি প্রজাতির গাছ, যদিও বাণিজ্যিক বনায়ন করার কথা বিরানভূমিতেই। এলাকার মানুষ তখন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। পরিবেশবাদীরা বিরোধিতা করেছিলেন শালকপিস কাটার। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, এক বা দুই প্রজাতির ভিনদেশি গাছ দিয়ে বন তৈরির চেয়ে শালকপিস রক্ষা করে প্রাকৃতিক বন বাঁচানোই বেশি দরকার। কিন্তু সরকারি বন বিভাগ কারও কথাই শোনেনি। তারা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রাকৃতিক বন বিনাশ করে বিদেশি প্রজাতির গাছ লাগানো ছিল জীববৈচিত্র্য কনভেনশন ও পরিবেশ নীতিমালার লঙ্ঘন। সামাজিক বনায়নের মোড়কে যে বাণিজ্যিক বন সৃষ্টি করা হয়েছিল তা এখন থেকে কাটা হচ্ছে। অনেক জায়গায় সরকারিভাবে গাছ কাটার আগেই তার বিনাশ ঘটেছে। এলাকার অনেকেই অভিযোগ করছেন, বন বিভাগের যোগসাজশেই গাছ কেটেছে সংঘবদ্ধ বনদস্যুরা।

এ মুহূর্তে যদি কেউ শালবন এলাকায় যান তবে রাস্তার পাশে এবং স’ মিলের কাছাকাছি স্তূপ করে রাখা ইউক্যালিপটাস ও আকাশিয়া দেখতে পাবেন। আর যেসব বন থেকে এ গাছ কাটা হয়েছে তার কোথাও কোথাও এখন তৈরি হচ্ছে একই ধরনের বাণিজ্যিক বন। পরিবেশ সচেতন মানুষদের কাছে এটি খুবই বেদনাদায়ক। গাছ লাগিয়ে ১০ বছরের মাথায় তা কাটা কোনো সত্যিকার বনায়ন কর্মসূচি হতে পারে না। তাছাড়া বিশেষজ্ঞরা বাণিজ্যিক বনকে কখনও বন বলেন না। হাজার বছর ধরে তৈরি হয় একটি অরণ্য। তার জায়গায় যদি গাছ লাগিয়ে ১০ বছরের মাথায় কাটা হয় তবে আর বন হয় কীভাবে? তাকে বরং বলা যায় কৃষিজ ফসল, যার একটি গন্তব্য ম- ও কাগজকল, যার সঙ্গে জড়িত শিল্পোন্নত দেশের স্বার্থ। আর সে কারণেই সম্ভবত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিশ্বব্যাংক সব সমালোচনা উপেক্ষা করে পরিবেশবিরোধী বনায়নে টাকা ঢালছে।

আমাদের প্রবীণ উদ্ভিদবিদ ন্যাশনাল হারবারিয়ামের অধ্যাপক সালার খান শালবন এলাকায় বিদেশি প্রজাতির গাছ রোপণ না করার সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছিলেন বন কর্তৃপক্ষকে। তিনি বলেছিলেন, শতরকমের প্রজাতির শালবনে এক বা দুই প্রজাতির বৃক্ষ চাষের ফল খুবই খারাপ হবে। প্রাণসম্পদ নষ্ট হবে। কিন্তু তার কথা উপেক্ষা করেছেন আমাদের বন বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা। তিনি অনুরোধ জানাচ্ছেন, শালবনের যা কিছু অবশিষ্ট আছে সেটুকু রক্ষা করার এবং যেখানে সম্ভব শালবন ফিরিয়ে আনার। এই প্রবীণ অধ্যাপকের অনুরোধ অত্যন্ত যৌক্তিক ছিল। সরকারি বনভূমিতে এরই মধ্যে যা ঘটেছে তার লাভক্ষতি হিসাব করলে ক্ষতির তালিকা যে খুব দীর্ঘ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবু আমরা আশা করি, যা কিছু এখনও আছে তার সুরক্ষা হোক।

আফতাব চৌধুরী

সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী রফিকুল আলম । সম্পাদক ও প্রকাশক কর্তৃক আলোকিত মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত এবং প্রাইম আর্ট প্রেস ৭০ নয়াপল্টন ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক বিভাগ : ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯১১০৫৭২, ৯১১০৭০১, ৯১১০৮৫৩, ৯১২৩৭০৩, মোবাইল : ০১৭৭৮৯৪৫৯৪৩, ফ্যাক্স : ৯১২১৭৩০, E-mail : [email protected], [email protected], [email protected] |